【协会观点】第七批专精特新“小巨人”公示数据深度解读:透视中国制造业高质量发展的新坐标

工信部日前公示的第七批国家级专精特新“小巨人”企业及第四批企业复核结果,不仅是数量上的又一次跃升,更清晰地勾勒出中国制造业转型升级的脉络与政策引导的最新动向。

透过3482家新晋“小巨人”及其背后3916家通过复核的企业数据,我们可以洞察区域竞争格局的深化、产业政策的精准聚焦、监管机制的完善以及企业战略思维的转变,为中国中小企业迈向“专业化、精细化、特色化”提供了关键路标。

一、规模持续扩容,培育体系步入成熟期

第七批“小巨人”新认定数量达到约3482家,较2024年批次(3012家)增长约15.60%。回顾自2019年启动以来的培育历程,七批公示总量呈现出波浪式上升趋势,第一至七批公示数量分别为:248家、1748家、2930家、4359家、3673家,3012家,3482家。竞争虽日益激烈,但“小巨人”品牌价值与政策含金量正吸引更多优质中小企业积极对标。

2025年,第四批专精特新“小巨人”企业通过复审的企业数量为3916家(包含2022年认定的第四批和复核通过的第一批专精特新“小巨人”企业)。从2022年至2025年,各年度通过复审的“小巨人”企业数量依次为:142家、1079家、2430家、3916家。复审通过率分别为57%、61%、82%、87%,呈现逐年上升趋势。

据此预计,处于有效期内的“小巨人”企业数量将超过17670家。

二、区域格局深化,集群效应成为核心引擎

地域分布数据揭示了“小巨人”培育与区域产业生态密不可分的关联性,强者恒强的马太效应与集群化发展路径尤为突出:

· 头部省份地位稳固: 江苏(807家,增长13.50%)、广东(含深圳,691家,大幅增长23.17%)、浙江(含宁波,398家,基本持平)再次包揽前三甲。北京、山东(含青岛)、上海、安徽、湖北、湖南、四川紧随其后,构成全国前十强,排名较上年仅有小幅波动。这充分体现了传统制造业强省与经济活跃区域凭借深厚的产业积淀、庞大的中小企业基数和成熟的创新生态,在“小巨人”培育上的持续领先优势。

表1 2025年全国“小巨人”认定数量全国前十省市

序号 | 省份 | 2025年数量 | 2024年数量 |

1 | 江苏 | 807 | 711 |

2 | 广东(含深圳) | 691 | 561 |

3 | 浙江(含宁波) | 398 | 400 |

4 | 北京 | 250 | 271 |

5 | 山东(含青岛) | 243 | 165 |

6 | 上海 | 215 | 206 |

7 | 安徽 | 153 | 113 |

8 | 湖北 | 102 | 72 |

9 | 湖南 | 77 | 64 |

10 | 四川 | 76 | 81 |

· 城市标杆效应显著,在认定数量上持续领跑: 例如,江苏省的苏州市在本批次新增241家“小巨人”,累计达848家,是江苏领先的重要支撑;深圳市则以单批次新认定347家的成绩,高居全国城市榜首,成为区域“创新力”的耀眼名片。

· 集群化路径明确: 排名前三的苏、粤、浙,恰好也是国家级先进制造业集群和中小企业特色产业集群最密集的区域。

(1)江苏在集成电路、新材料、高端装备等多领域全面发力;

(2)广东依托珠三角,深耕电子信息、智能家电、先进材料等产业集群;

(3)浙江则基于其块状经济特色,在磁性材料、生物医药、高端纺织及数字经济领域表现卓越。

数据有力证明,“专精特新”企业的勃发高度依赖区域产业生态的成熟度,集群化发展已成为驱动中小企业高质量发展的核心路径。

三、产业导向聚焦,强链补链战略日益凸显

第七批公示数据清晰传递了国家层面对产业方向的强力引导:

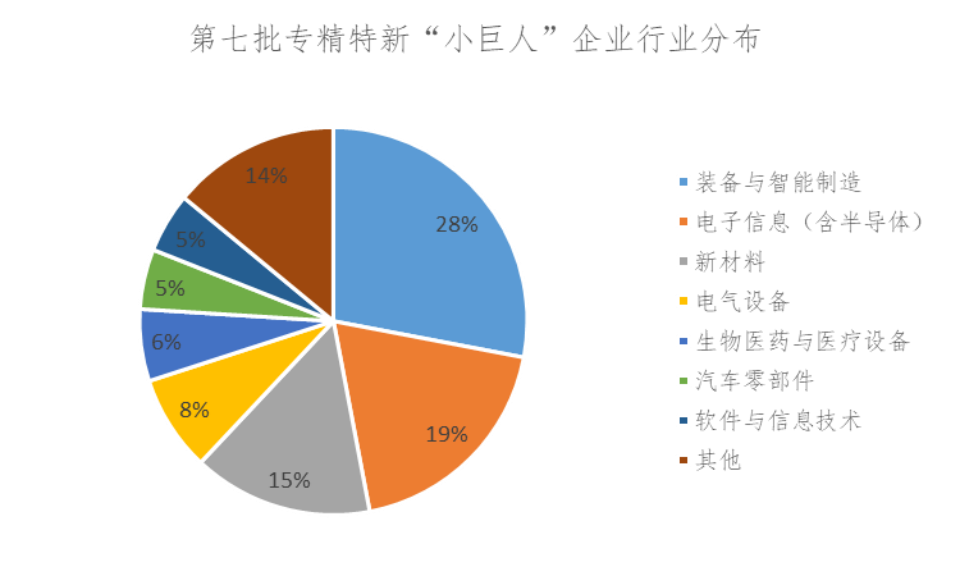

· 制造业绝对主导: 专精特新“小巨人”企业高度集中于制造业领域(行业分布情况见图1),这与国家旨在强化“工业六基”(核心基础零部件/元器件、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础、基础软件)能力、服务制造强国战略十大重点产业(如新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等)以及网络强国建设关键领域的政策导向完全吻合。这标志着“小巨人”培育体系正不断优化聚焦,服务于解决产业链“卡脖子”环节。

· 配套能力价值提升:“小巨人”企业虽规模不大,但其在细分领域的精深技术和独特产品使其成为产业链上强链、补链、固链、延链不可或缺的关键节点。对于正经历结构转型和技术攻坚的中国制造业而言,这些企业的价值至关重要。非国家重点扶持产业领域或与制造业关联度不高的企业,即便技术实力不俗,在当前政策框架下的申报成功率也将显著降低。精准对接国家战略方向是企业申报成功的关键前提。

四、监管趋严务实,强化动态管理与合规根基

工信部“专精特新夯基提质行动”的部署正在各地落地,一个显著变化是对有效期内“小巨人”和专精特新中小企业的实地核查工作全面铺开。此举旨在强化动态管理,确保培育质量,夯实发展根基。核查重点直指企业核心竞争力与合规性:

· 核心能力验证: 重点核查企业核心技术研发能力、研发投入的真实性、市场占有率数据、实际生产规模等硬指标,确保认定结果客观反映企业真实实力,杜绝“纸上创新”。

· 合规底线审查: 严格检查企业征信状况、申报数据真实性、产品服务是否涉及国家禁止限制淘汰类、是否存在安全事故及偷漏税等违法违规行为。

· 强调“合规前置”: 这一趋势意味着,对于申报企业及已获认定的“小巨人”而言,“合规前置、夯实内功”已非空话,而是企业在“高质量发展时代”立足并获得持续支持的基石。企业必须将合规经营、数据真实、持续创新内化为日常管理要求。

五、政策红利加码,支持体系持续完善与扩围

国家层面对“专精特新”中小企业的扶持力度在“十四五”期间显著增强,并形成系统性支持网络:

· 财政支持力度空前:自2021年中央财政安排超100亿元支持1000余家重点“小巨人”加大创新投入后,支持政策持续深化。2024-2026年,财政部、工信部将通过财政综合奖补方式,分三批重点支持“小巨人”企业高质量发展,单家最高奖补可达600万元。首批(2024年)已支持1039家重点企业,2025年支持量进一步增至1241家,展现出明显的扩围趋势。

· 政策协同效应放大:在中央政策引导下,各地各部门竞相出台配套措施,在融资便利、市场开拓、品牌推广、人才引进等方面提供全方位支持,构建起日趋完善的培育生态体系。具备创新能力的企业通过参与专精特新培育计划,能更有效地链接资源,加速成长。“小巨人”企业应积极研究并用足政策红利,将支持转化为发展动能。

六、企业认知升级,申报策略转向系统化深耕

随着“专精特新”战略深入人心和政策红利广泛普及,企业的申报意识和准备策略发生了深刻转变:

· 从“被动响应”到“主动谋划”:企业深刻认识到“小巨人”认定带来的不仅是资金奖补,更是融资背书、品牌提升、市场准入等多重价值,申报积极性空前高涨。企业开始提前数年进行战略规划和资源投入,而非临时应考。

· 申报材料质量跃升:准备工作的系统性与前瞻性大大增强,核心体现在:财务层面确保审计规范、研发费用归集清晰合理;知识产权层面提前布局核心专利,强化专利与核心技术、主导产品的关联性;行业影响力层面积极参与标准制定、争取权威科技成果评价和省部级课题立项。申报材料已从满足基本门槛的“资格证明”,全面升级为展示企业综合实力、技术深度和市场地位的“价值宣言”,质量与深度今非昔比。

七、结语

中小企业作为经济韧性的基石,走专精特新发展之路是其应对复杂环境、实现可持续增长的必由之路,也是中国构建现代化产业体系的关键支撑。“专精特新”连续三年写入政府工作报告,昭示了国家坚定不移的支持态度。第七批“小巨人”公示数据,不仅是一份成绩单,更是一份清晰的产业发展趋势图和政策风向标。广大中小企业应深入研读数据背后的逻辑——把握区域集群机遇、锚定国家战略方向、苦练合规创新内功、善用政策资源赋能。唯有如此,方能在高质量发展的时代洪流中,找准自身坐标,成长为真正的产业“小巨人”和创新“排头兵”,为中国从制造大国迈向制造强国贡献坚实力量。

(来源:中国电子装备技术开发协会原创文章,转载请注明出处)

编辑:中国电子装备技术开发协会

监督:刘欣伟 010-58892027转807

投诉:朱 丽 010-58892027

声明:本文为公开渠道发表的文章,仅用于交流和学习,不构成任何投资及应用建议。文章版权归原作者及原出处所有,若有侵权或异议请联系我们删除。