北京工业大学,2025年首篇Nature!

锂离子电池供应链,对全球脱碳至关重要,但其跨地域分布的生产环节给碳排放管理带来重大挑战。在此,来自中国科学院广州能源转换研究所的袁浩然、井冈山大学的罗旭彪、北京师范大学的黄国和以及北京工业大学的吴玉锋等研究者提出了锂循环可计算一般均衡模型(LCCGE),将生命周期视角与全球经济动态相结合,以系统性评估脱碳路径。相关论文以题为“A circular economy approach for the global lithium-ion battery supply chain”于2025年10月22日发表在Nature上。

全球加速迈向净零排放目标,使锂离子电池在能源转型与交通电气

化中居于核心地位,市场规模预计将由2020年的300亿美元增长至2030年的1800亿美元。

尽管锂离子电池通过促进可再生能源并网与减少化石燃料依赖,在脱碳中发挥关键作用,但其生产环节——从矿产开采、精炼到正极合成——却伴随显著的生命周期碳排放,部分抵消了使用阶段的减排效益。

这一环境负担还因全球供应链的地理分布不均而加剧,不仅造成排放分布差异和碳核算复杂化,更对实现净零目标构成挑战。

锂电供应链跨越多个国家:矿产资源主要开采自澳大利亚与智利,经中国、韩国及欧洲国家精炼处理,最终在全球市场组装交付。

这一复杂网络受制于国家间竞争性利益与严格监管框架,如欧盟《电池法规》提出的回收与再生含量要求,以及美国《通胀削减法案》中的关键矿产特定来源规定。

在政策与地缘政治压力以及资源短缺风险下,先进回收技术显著提升了行业效率。

闭环回收(即利用报废电池二次原料)可大幅降低碳足迹,其中,直接回收、水冶和火法工艺可分别削减61%、51%和17%的排放。

然而,现有研究大多依赖生命周期评估与基于过程的成本模型,虽能揭示电池产业的多维影响,但常局限于特定回收环节或局部经济系统,难以呈现政策调整、贸易动态与技术创新之间的复杂互动。

相反,自上而下的综合评估模型虽具备跨行业宏观分析优势,却缺乏足够细粒度,难以反映锂电供应链的专门工艺与材料流动。

此外,原生材料生产与新兴回收环节的动态耦合关系也常被忽视,形成方法学空白;同时,相较于塑料、造纸等成熟行业,电池领域仍缺乏应对资源稀缺与技术演进的系统性循环经济战略。

为填补这一缺口,研究者提出了锂循环可计算一般均衡模型(LCCGE)。该方法将过程级细节数据与全球可计算一般均衡(CGE)框架融合,弥合了自下而上生命周期分析与自上而下经济建模之间的断层。

模型核心包括两个自研模块:锂循环动力学模块(模拟全生命周期材料流动)与温室气体排放核算模块(追踪碳足迹),从而实现三大能力:(1) 同步预测经济与环境结果;(2) 评估复杂全球因素;(3) 映射系统性变化及级联效应,以支持定制化循环经济战略的设计。

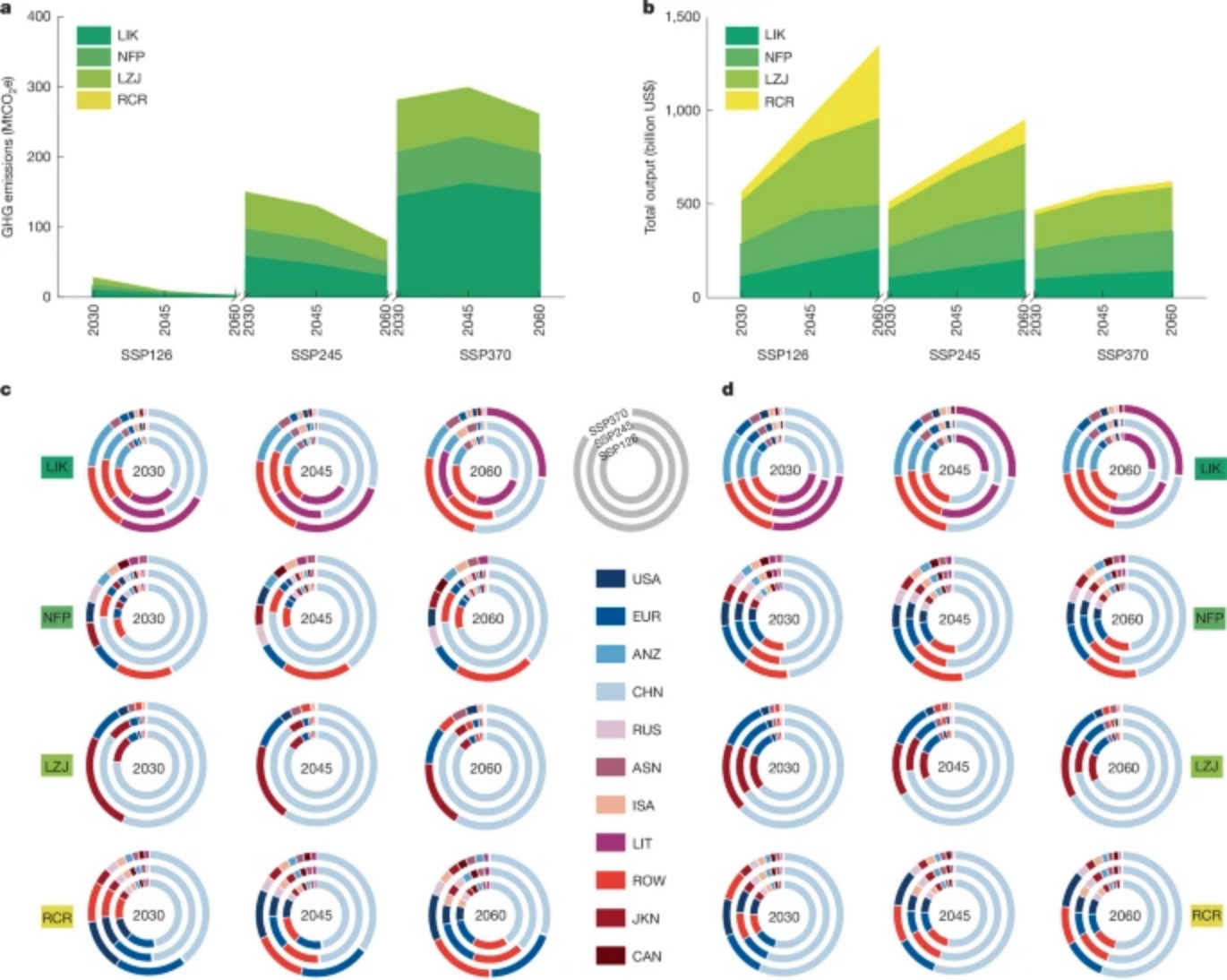

基于此工具,研究者构建了多层次情景分析:确立三种基准社会经济路径(SSPs),引入不同回收强度,探索四类区域协调模式,并综合这些维度生成1,036条路径,将环境、技术与贸易政策在单一区域及跨区域层面系统集成,以识别高度不确定性下稳健的脱碳路径。

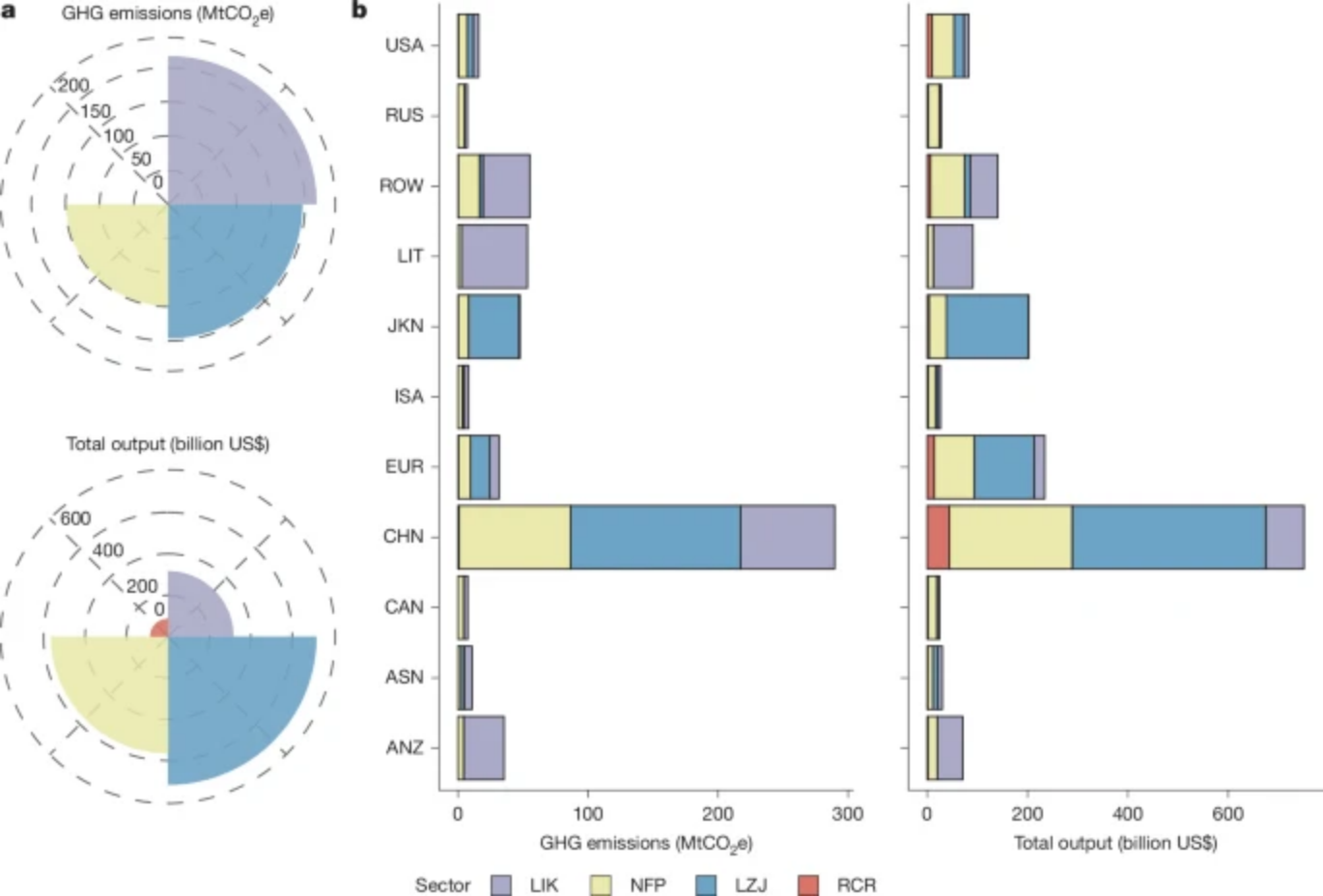

研究者的分析定量揭示了锂电全球供应链中的价值–排放悖论。以2018–2022年数据为例,上游金属开采虽仅贡献18.78%的经济价值,却占到38.52%的排放;而高价值的正极环节则呈现相反格局(42.56%的价值对应34.82%的排放)。

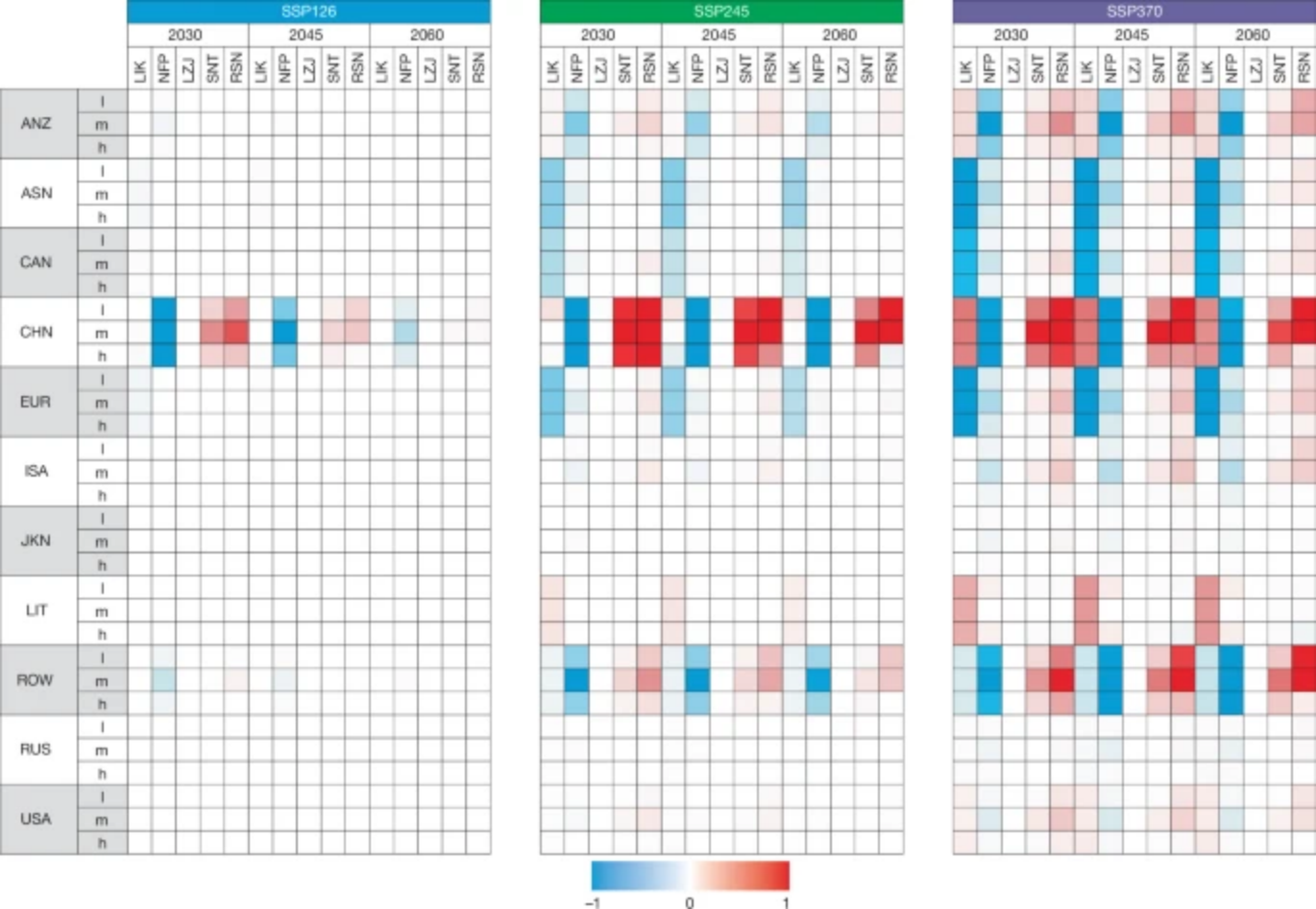

模拟结果表明,尽管以回收为核心的政策有效,但其效应高度依赖语境,在日、韩等技术先进经济体中呈现边际效益递减。

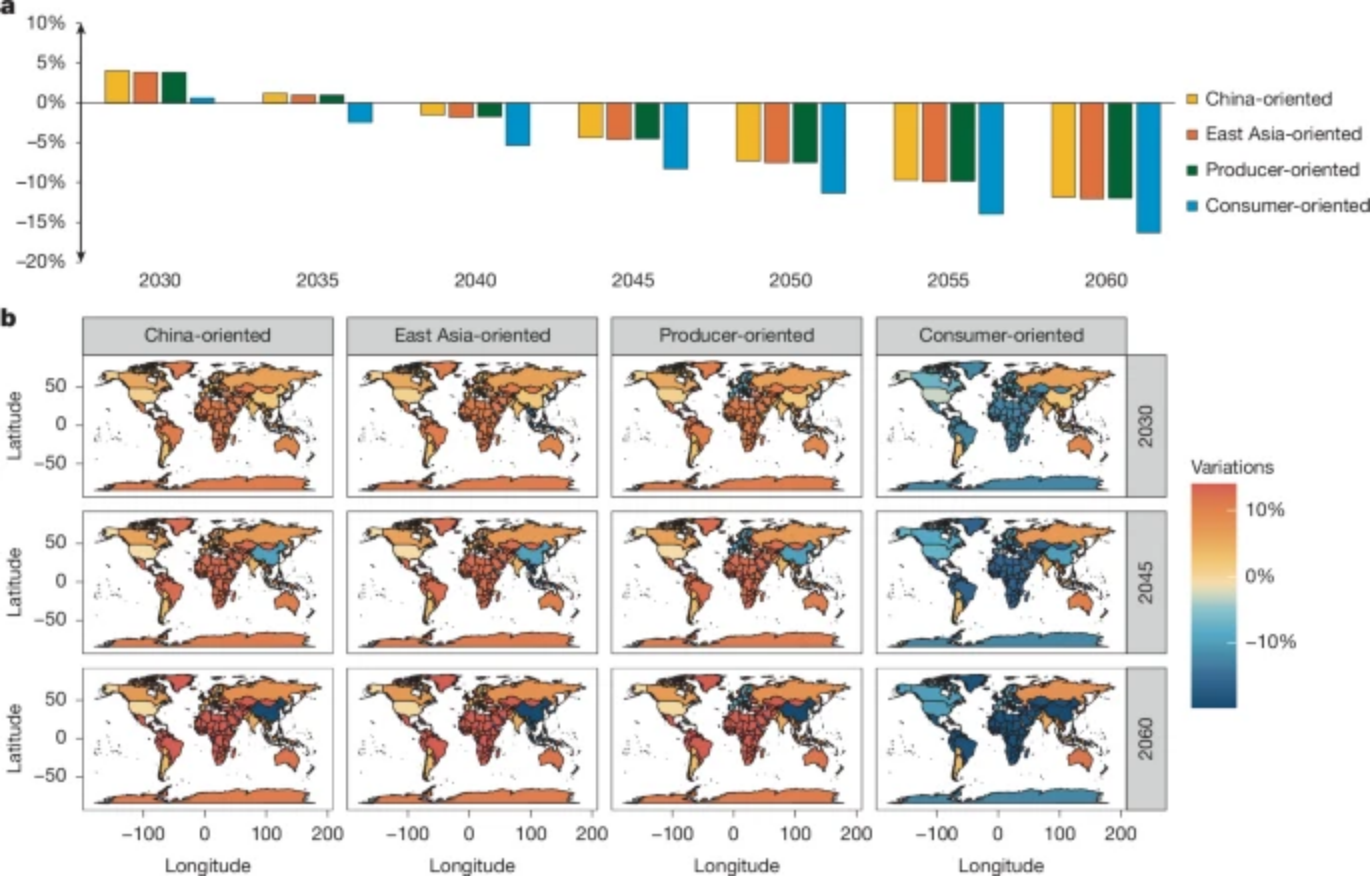

区域协调分析显示,以消费端为导向的策略虽对全球有益,却可能加重资源出口国的排放强度。

最优脱碳路径需整合多种政策工具:跨区域的技术与贸易合作结合区域化的定制政策。

在该框架下,全球平均排放可削减35.87%,其中美国和中国的制造业减排幅度分别达39.14%和42.35%,而锂三角等资源国也实现26.28%的减排。

结果凸显出制定全球协同、区域差异化战略的必要性。

图1 全球锂离子电池供应链累计温室气体排放与经济产出。

图2 预计全球锂离子电池供应链的温室气体排放和经济产出。

图3 不同回收方案下的区域和行业排放变化。

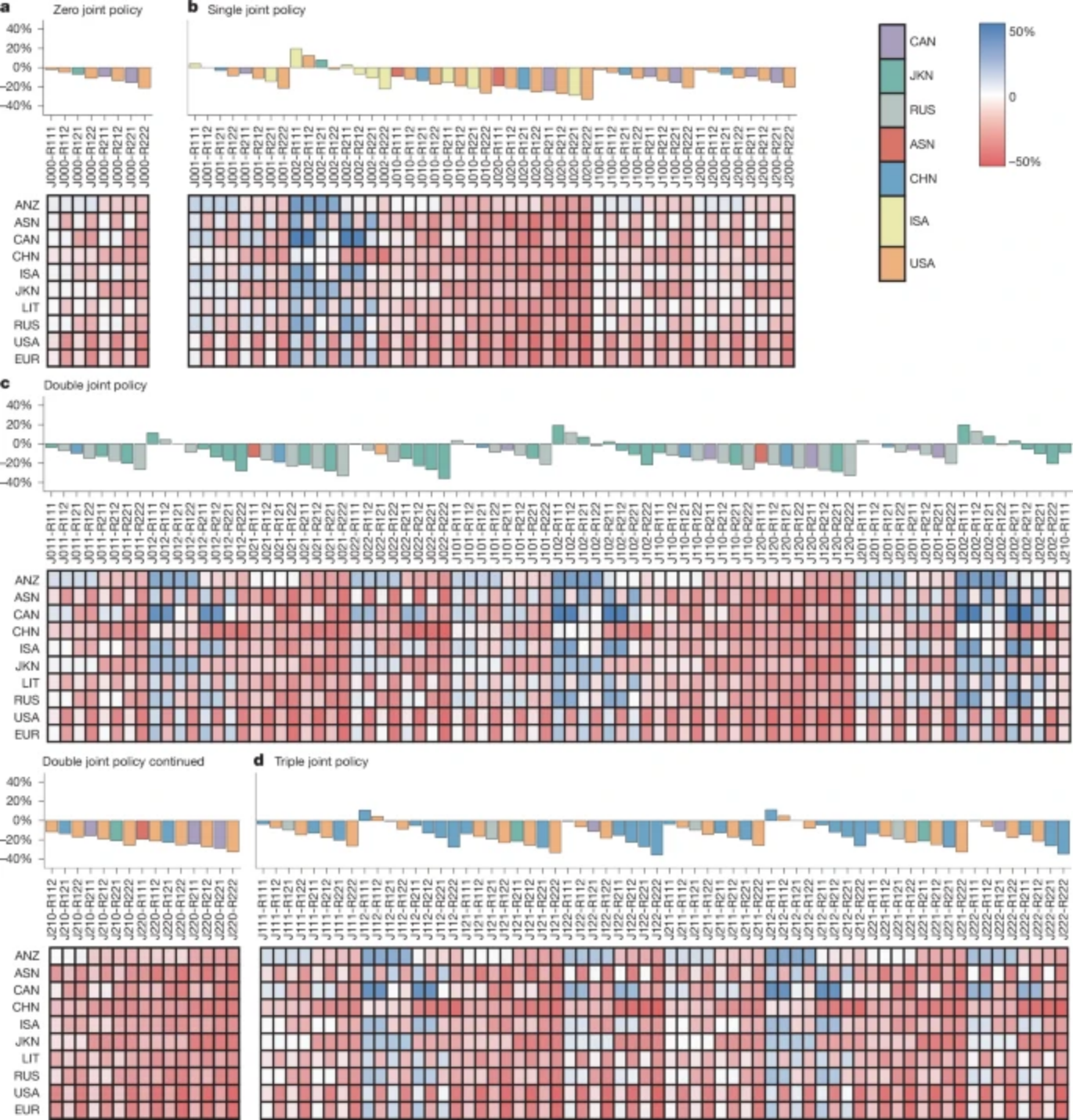

图4 四种协调方案下区域温室气体排放强度变化。

图5 2060年综合循环经济战略对温室气体排放强度的影响分析。

综上,分析强调,要实现全球锂离子电池供应链的深度且公平的脱碳,必须构建一个超越碎片化政策的综合多层次框架。

该框架应以坚实的国际合作为基础,确保经济可行性,并采用因地制宜的差异化路径:发达经济体可率先推动全面战略,而新兴产业中心则可循序渐进地实施以技术为核心的路线图。

该框架的基石是一个统一的大数据平台,并辅以覆盖整个供应链的协调一致的生命周期碳足迹标准。

这一基础性设施对于实现公平治理至关重要,包括促进技术转移以及推动基于消费的碳核算,以应对潜在的不平等问题。

通过提出这一具体架构,本研究为供应链脱碳提供了蓝图,并为平衡全球效率与区域公平之间的权衡提供了可行路径。

参考文献

Zhai, M., Wu, Y., Tian, S.et al. A circular economy approach for the global lithium-ion battery supply chain. Nature (2025). https://doi.org/10.1038/s41586-025-09617-4

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-025-09617-4

(来源:北京工业大学 材料科学与工程学院 )

编辑:中国电子装备技术开发协会

监督:刘欣伟 010-58892027转807

投诉:朱 丽 010-58892027

声明:本文为公开渠道发表的文章,仅用于交流和学习,不构成任何投资及应用建议。文章版权归原作者及原出处所有,若有侵权或异议请联系我们删除。