干货:从2024年四大经济热词,看行业发展机会

回顾2024年的我国经济,“新质生产力”“低空经济”“人工智能”“新能源汽车”等关键词成为全年的经济热词,见证着我国经济向“新”发展。本文将对“新质生产力”“低空经济”“人工智能”“新能源汽车”四大产业的产业发展概况、未来发展前景等进行分析,以供参考。

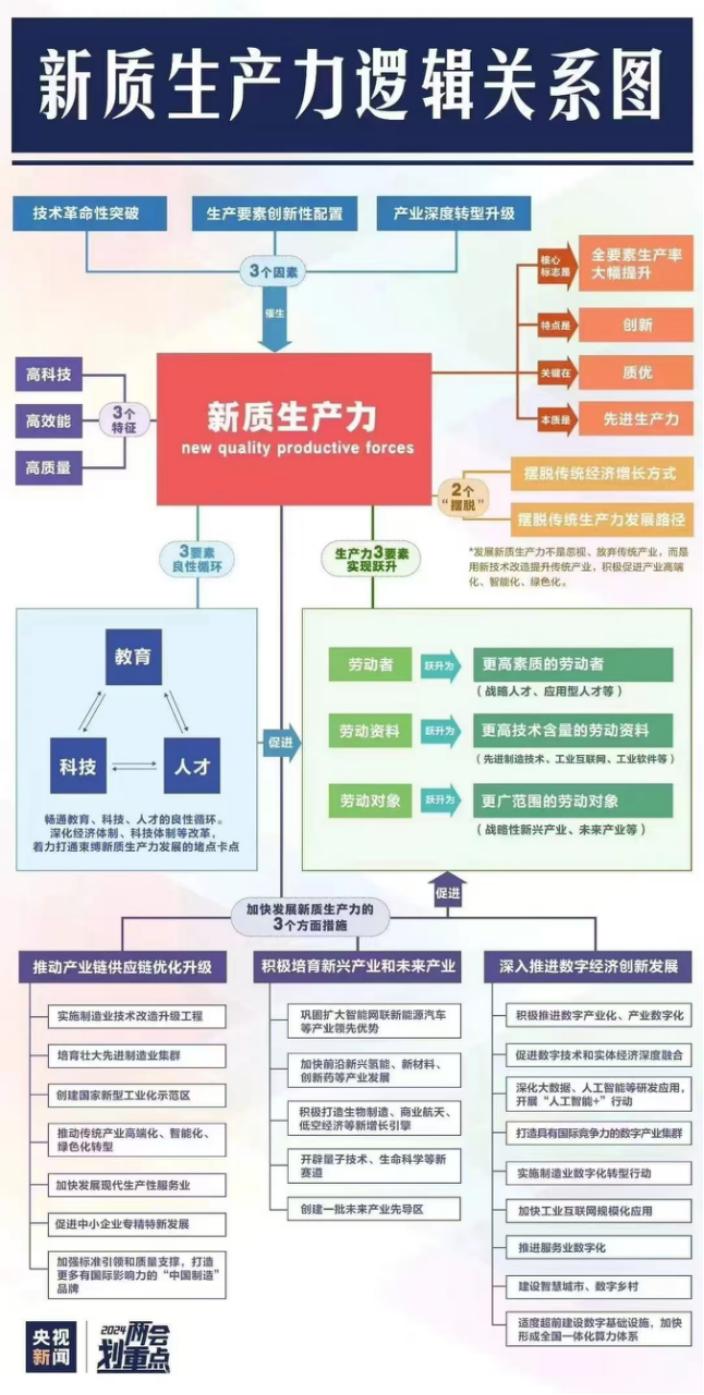

1、新质生产力

2024年,新质生产力当仁不让地成为我国市场的热门词汇。2024年1月31日,习近平总书记在主持中共中央政治局第十一次集体学习时,对新质生产力作出重要论述和深刻阐释,强调发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点,必须继续做好创新这篇大文章,推动新质生产力加快发展。2024年3月,全国两会,首次将“新质生产力”写进政府工作报告,并将其摆在重要位置,随后全国各地争相布局,掀起发展新质生产力的热潮。2024年7月,中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议提出,要健全因地制宜发展新质生产力体制机制。新质生产力是新时代党领导下先进生产力的具体表现形式,是新时代我国经济社会高质量发展的必然产物。2024年12月,中央经济工作会议在部署2025年经济工作时,提出“以科技创新引领新质生产力发展”,成为全年九大重点任务之一。

产业发展概况

从创新看,创新能力进一步提升。2024年我国全球创新指数排名升到第11位,是十年来创新力提升最快的经济体之一。与此同时,研发投入也在持续加大,2024年研发经费投入强度达到2.68%,比上年提高0.1个百分点;基础研究经费增长10.5%,占研发经费比重为6.91%。同时,新兴产业进一步壮大。产业体系的新支柱正在逐步形成。2024年,规模以上高技术制造业增加值比上年增长8.9%,其中航空航天器及设备制造业、电子及通信设备制造业增加值都实现了两位数增长。新的市场需求也不断地催生更多高品质的产品供给,2024年,规模以上高技术制造业中,智能消费设备制造行业增加值比上年增长10.9%,其中智能车载设备制造、智能无人飞行器制造等行业增加值分别增长25.1%、53.5%。2024年,我国传统产业进一步升级。制造业技改投资比上年增长8%,明显快于全部投资的增速。同时,数字经济进一步成长。规模以上数字产品制造业增加值增速明显快于规模以上工业,信息传输、软件和信息技术服务业增加值比上年增长10.9%,数字消费新模式新场景在不断地拓展,带动实物商品网上零售额增长6.5%。5G、千兆光网等网络基础设施建设在稳步推进,到2024年11月末,我国的5G基站数达到419万个;“东数西算”的首条400G全光省际骨干网正式投入商用,搭起了高速算力通道。我国绿色发展进一步显效。能源行业的绿色化在加快推进,清洁能源发电占比不断提高,2024年我国规模以上工业水电、核电、风电和太阳能发电占比提高到32.6%。

未来发展前景

新质生产力的崛起不仅是中国经济高质量发展的引擎,也是世界范围内可持续发展的关键要素之一。党的二十大报告明确指出,科技是第一生产力,人才是第一资源,创新是第一动力,这一理念在新质生产力的蓬勃发展中得到了充分的体现。面向新兴领域、未来产业以及信息技术、智能化转型和数字经济等多个方面的整合,新质生产力正不断演进,为经济增长提供了强大支持,也为全球创新性可持续发展做出了积极贡献。新质生产力的兴起,将持续推动中国走向更为创新、高效和可持续的发展道路,为构建人类命运共同体,共享科技成果和繁荣发展的美好未来贡献中国智慧和力量。

2、低空经济

2024年被称为低空经济的元年,热度维持全年,成为经济市场热门词汇。2024年1月1日《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》的正式施行,标志着我国在无人驾驶航空器管理方面进入规范化新阶段。2024年3月的全国两会上,低空经济首次被写入《政府工作报告》。2024年7月,党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》明确提出,“发展通用航空和低空经济”。

产业发展概况

据赛迪顾问测算,2024年我国低空经济市场规模约为6702.5亿元。其中,低空航空器制造和低空运营服务市场规模占比接近55%,低空基础设施和飞行保障环节贡献较低,但潜力巨大。目前,民用无人机是我国低空经济发展的主力机型,截至8月底,我国无人机实名登记达到198.7万架。2024年中国eVTOL产业规模约为32亿元,2026年有望增长至95亿元,eVTOL或能复制新能源汽车“弯道超车”的奇迹。据不完全统计,截至目前,包括北京、广州、重庆、苏州在内,全国已有20个省市成立低空经济产业基金,总规模超千亿元。我国低空经济领域投融资活跃,无人机和eVTOL为主要投资赛道无人机单笔项目“吸金”能力持续走强。截至2024年7月,我国无人机领域共有524起投融资事件,总投资金额达455.2亿元,涵盖无人机整机、系统及零部件制造等各个环节。根据赛迪顾问统计,截止至2024年2月中国低空经济领域共有企业超5.7万家,从成立时间看近五年新成立的企业数达到近2.1万家,近十年成立的企业数占比接近80%。从区域分布看超六成企业分布在中南和华东地区,主要集中在广东省、江苏省、湖南省、浙江省、山东省等地区,华北地区占比约12.6%,主要集中在北京市、河北省、天津市三地。

未来发展前景

低空经济作为新质生产力的一个重要代表,将科技创新与产业创新深度融合,创造了新的经济增长点,为“翅膀上的中国”注入强大动力。低空经济拓展了数据要素的应用边界,创新性利用低空空域作为新的生产要素,并通过数字化手段实现要素深度开发和高效利用,为社会经济活动开辟了发展新空间、新模式、新业态。在科技创新方面,低空经济发挥纽带作用,大力促进航空技术与信息通信、新能源、材料科学等前沿技术的有机融合,并加速推动通信感知、算网融合、自动驾驶、群组协同等重点技术的迭代升级。在产业创新方面,低空经济为新式低空装备、新型低空智能网联设施、低空空域管理等新兴产业的培育与发展提供强大动力,加速无人机等产业从消费市场向专业领域应用渗透,开辟产业升级新思路,助力提升我国优势产业全球竞争力。

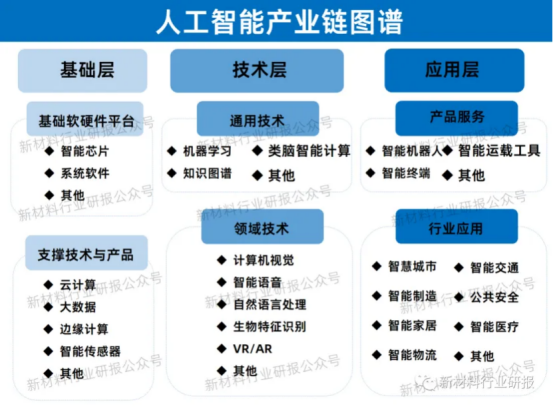

3、人工智能

2024年,人工智能领域持续受到关注,创新成果不断涌现。我国政府工作报告中首次提出的“人工智能+”行动,标志着人工智能技术在国家发展中的地位日益提升,也预示着我们的生活即将迎来更深层次的变革。在新一轮科技革命和产业革命中,人工智能作为核心,在各行业的广泛应用中开启新篇章。随着生成式AI大模型、人脑植入等人工智能技术取得巨大成功,全球人工智能的蓬勃发展正在为各行各业带来全新赋能,为企业与个人的发展带来新机遇。

产业发展概况

我国初步构建了较为全面的人工智能产业体系,人工智能核心产业规模已接近6000亿元,产业链上下游的企业数超过4700家,覆盖芯片、算力、数据、平台、应用等各相关环节。截至2024年6月,我国生成式人工智能产品的用户规模达2.3亿人。截至2024年7月,我国完成备案并上线、能为公众提供服务的生成式人工智能服务大模型已达190多个,为用户提供了丰富的选择空间和差异化体验。各类人工智能产品正逐步走进人们的生活,极大提高了用户的生活质量和工作效率。我国人工智能产业已形成长三角、京津冀、粤港澳三大集聚发展区。百度、阿里、华为、腾讯、科大讯飞、云从科技、京东等一批AI开放平台初步具备支撑产业快速发展的能力。

未来发展前景

展望未来,“人工智能+”前景广阔。有预测显示,到2028年,全球人工智能方面的支出将增加一倍以上,达到6320亿美元。这是一个相当可观的规模。当前,全球主要经济体正在通过各种方式布局人工智能产业,引领未来发展。中央经济工作会议提出开展“人工智能+”行动。抓住新一轮科技革命和产业变革的战略机遇,充分发挥我国超大规模市场和丰富应用场景的优势,推动人工智能加速向生产制造环节渗透,加速迈向全方位、深层次智能化转型升级新阶段,将塑造经济发展新动能新优势,并在全球竞争中抢占制高点。

4、新能源汽车

与前几年相比,新能源汽车在2024年凭借“智”“创”“卷”等特征,成为年度热词,时刻拨动经济市场动脉。“智”是指开启智能化元年。2024年被业界公认为汽车智能化元年,开启“电动化”之后的汽车业变革“下半场”——智能化,今年以来汽车智能水平稳步提升,L2级辅助驾驶功能已下沉至10万元级车型。“创”是指“创纪录”展现创新实力。2024年中国新能源汽车产销量连续9年位居全球第一,年度产销量首次突破1000万辆,仅用时11个月,创造新纪录。“卷”是指市场竞争激烈,内卷厉害。贯穿全年的“价格竞争”、不断翻新的营销手段、加速迭代的新车型……

产业发展概况

我国新能源汽车连续10年位居全球第一,2024年,新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%,新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%,较2023年提高9.3个百分点。其中,纯电动汽车销量占新能源汽车比例为60%,较去年下降10.4个百分点;插混汽车销量占新能源汽车比例为40%,较去年提高10.4个百分点。插混汽车的增长迅速,成为带动新能源汽车增长的新动能。2024年,新能源汽车国内销量1158.2万辆,同比增长39.7%,占汽车国内销量比例为45.3%;新能源乘用车国内销量1105万辆,同比增长40.2%,占乘用车国内销量比例为48.9%;新能源商用车国内销量53.2万辆,同比增长28.9%,占商用车国内销量比例为17.9%。

未来发展前景

随着消费者对新能源汽车的接受度不断提高,国内市场需求将持续旺盛。同时,新能源汽车在环保、节能等方面的优势也将进一步推动其市场需求的增长。未来,新能源汽车行业将继续受益于技术创新的发展。智能化技术的应用将为新能源汽车带来更多的创新应用和功能提升,如自动驾驶、智能座舱等。这些技术创新将进一步提升新能源汽车的市场竞争力。随着充电基础设施的不断完善,新能源汽车的使用便利性将大大提高。这将促进更多消费者选择新能源汽车,进一步推动新能源汽车市场的发展。