央视报道:新能源动力电池8年质保期满,市场面临新考验

近期,央视关注了首批新能源动力电池8年质保期满的情况,引发了关于是否应调整这一质保期限的热烈讨论。

自2016年起,乘用车制造商被要求为电池、电机等核心组件提供至少8年或行驶12万公里的质保服务,这一举措在当时为新能源汽车市场带来了显著的信心提升。转眼间,8年的质保期限已近尾声,不禁让人思考:这一政策是否应当适时调整?

根据中国汽车工业协会的权威数据,2016年中国新能源汽车的生产与销售总量成功突破了50万辆大关。若以8年的质保期作为基准,我们可以预见,在今年的市场中,将有一大批新能源汽车即将走出质保范围。

中国汽车工程研究院的高级专家赵志伟先生表示,一旦这些车辆失去质保保护,若电池出现严重性能下降或因意外碰撞导致的损坏,车主可能需要承担高达数万元乃至十几万元的电池更换费用。

按照既定的标准,动力电池的衰减期被设定为8年或行驶12万公里。根据当前行业内普遍的技术评估,磷酸铁锂电池的循环使用次数可接近3000次,而三元锂电池也可达到2000次以上。若以每周进行1至2次充电的频率来计算,动力电池维持8至10年的良好状态是完全可行的。

需要明确的是,这里提到的3000次和2000次循环,是指电池容量仍能保持在初始容量的80%以上,而非完全失效。

当然,这些数字主要基于实验室的理想条件,实际应用中可能会受到多种因素的影响而产生偏差。例如,在东北的冬季,严寒的环境会显著降低电池的活性。另外,如果车辆长时间处于亏电状态并停放不用,也会对动力电池的寿命造成不利影响。

尽管动力电池拥有8年的质保期限,但在实际应用中,其续航能力会受到多种因素的影响,包括温度、驾驶者的个人习惯以及车辆自身的能耗等,因此实际续航表现会有所差异。

总体而言,8年或12万公里这一数据更多地被视为一个理论基准,而实际的使用寿命还需根据个体的使用环境和条件来具体评估。

关于8年的质保期限是否足够的问题,与燃油车可以行驶十几年相比,新能源车的电池寿命往往难以与车辆整体寿命相匹配。目前,采用液态电解液的锂离子电池在这方面仍存在局限,因此业界普遍期待新的电池技术能够带来突破。

关于是否应该延长8年的质保期,各方意见不一。对于消费者而言,质保期限自然是越长越好,但对于车企来说,这却是一个不小的负担。因此,这个问题值得各方深入讨论和研究。

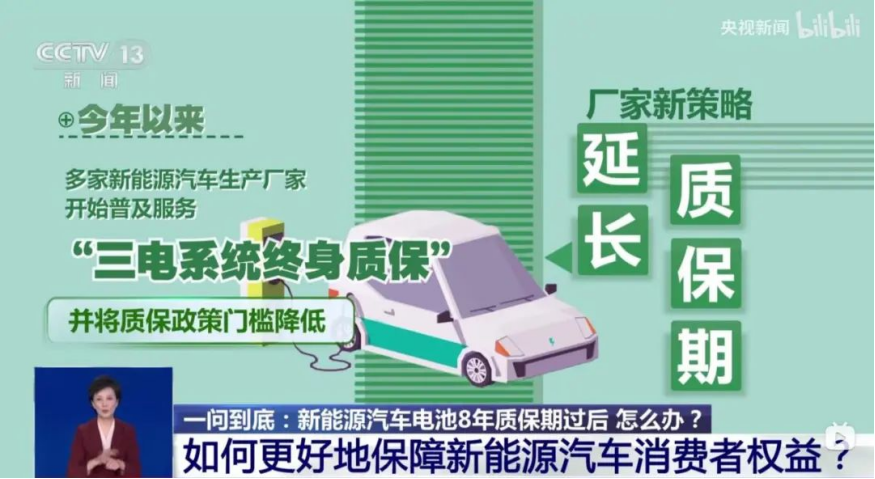

实际上,一些具有前瞻性的车企已经实施了更为慷慨的质保政策,如“三电系统终身质保”,且该权益不受车主变更限制,真正实现了“车走质保留”。车企通过放宽质保门槛,旨在减少新能源汽车的维护成本,给予车主更多的安心与信任。

另一方面,考虑到许多车主的换车周期通常在3至5年之间,电动车的消费模式正逐渐趋同于电子产品,对这部分消费者而言,质保期限的影响相对较小。

然而,对于二手车市场而言,这一政策调整可能产生较大影响。即便是传统燃油车,在行驶8年后其价值也会大幅缩水。据报道,使用七八年的新能源车其价值往往只能达到新车价格的两至三成,且销售难度增加。

最终来看,随着新能源汽车在安全性、性能等方面的持续提升,其市场渗透率已连续数月超过50%,这充分显示了消费者对新能源车型的广泛认可。对于大多数消费者而言,他们更关心的并非质保期限的延长,而是新能源汽车能否在驾驶体验上超越传统燃油车。