分析:中欧电动汽车关税争端现转机:合作共赢成汽车产业未来之路

摘要:面对自身行业的困境以及与中美之间的关税摩擦,欧洲汽车工业正寻求解决方案。在此背景下,欧洲议会高官透露,中欧双方有望在电动汽车进口关税问题上达成协议。这一消息为缓解当前贸易紧张局势带来了一线希望,同时也体现了欧洲方面在经贸政策上的灵活性和寻求共识的意愿。

随着特朗普即将就任美国总统的日期日益临近,全球各国都在为可能到来的高额关税政策做最充分的准备。

特朗普曾威胁称,要对中国商品征收高达60%的关税,并对包括欧洲和日本等美国盟友在内的所有其他国家进口商品征收10%至20%的关税。

特朗普这一“灰犀牛”式的风险,使全球各国猛然意识到潜在的巨大威胁。在此背景下,欧盟的对外经济竞争政策开始逐渐调整,

欧盟不再仅仅关注对中国的依赖所带来的风险,而是开始全面审视全球产业价值链以及贸易政策所带来的风险。

在全球经济的复杂棋局中,中欧贸易关系也出现了新的动向。中欧之间关于电动汽车反补贴关税的谈判似乎正在逐渐明朗。

据路透社于11月23日的报道,欧洲议会贸易委员会主席贝恩德·朗格在接受德国NTV电视台的采访时透露,欧盟与中国正朝着取消对华加征的进口电动汽车关税的方向取得进展。但他强调,这些关税是旨在消除“不公平竞争”的“反补贴税”,而非惩罚性措施。

自2014年起担任欧洲议会国际贸易委员会主席的朗格,在当地时间22日接受德国新闻电视台采访时提到,“我们与中国之间的协议即将达成,中国可能会以承诺的最低价格在欧盟销售电动汽车。”然而,他并未透露协议的具体细节。

朗格表示,此举将“解决由不公平补贴所带来的竞争扭曲问题”,这也是欧盟引入关税的初衷。他还指出,随着特朗普即将重返白宫,欧盟“必须调整其竞争政策”,并“有望至少在中欧电动汽车关税争端中达成协议”。

目前,欧洲汽车行业正面临着来自内部和外部的众多挑战,特别是在电动汽车市场方面。在这个关键时刻,欧盟为何突然在电动车关税问题上对中国松口,成为了一个值得深入探讨的问题。

欧盟和中国接近就电动汽车进口关税达成协议

来源:路透社

1.欧洲汽车工业身处动荡之中

欧洲汽车产业正在经历从传统燃油车向智能化电动汽车转型的巨大变革,同时全球经济的不稳定和近年来居高不下的通胀率更是加剧了这一转型的难度。

当前,欧洲汽车行业正承受着生产和销售两方面的巨大压力。汽车制造商及其零部件供应商深陷困境,生产量大幅下降,销量持续疲软,盈利水平也急剧缩水。例如,大众汽车计划关闭至少三家工厂,并裁员数万人,同时工资也将削减18%。汽车零部件巨头博世也宣布将在全球范围内裁员5550人,其中德国将裁减3800个岗位。

面对严峻的市场形势,欧洲的各大车企纷纷下调了2024年的利润预期。以斯特兰蒂斯为例,其利润率预计将从去年的14%大幅下降至5.5%至7%之间。斯特兰蒂斯CEO卡洛斯·塔瓦雷斯在接受《金融时报》采访时坦言,“电动化转型的长期化可能成为一个巨大的陷阱”,他认为同时投资传统燃油车和电动汽车将导致企业的盈利能力大幅下降。

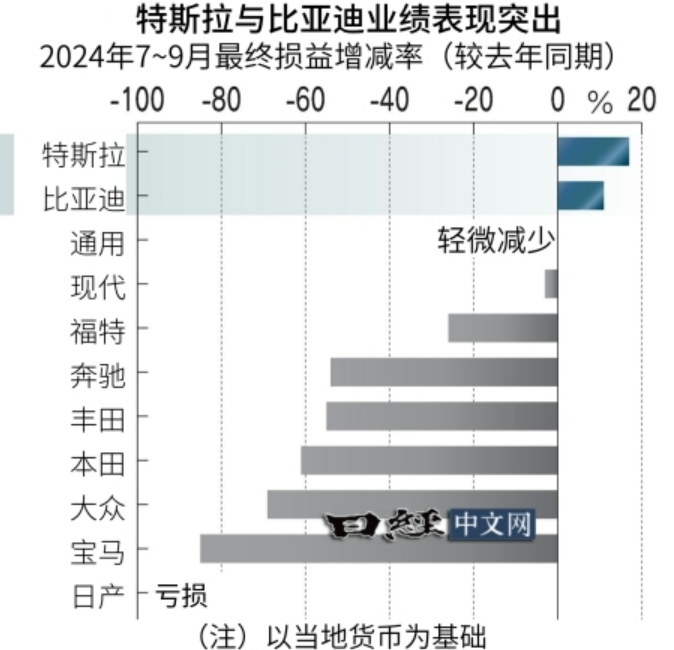

2024三季度特斯拉与比亚迪表现突出,BBA业绩大幅下滑

来源:日经中文网

近期,梅赛德斯-奔驰、宝马以及奥迪(简称“BBA”)这三大德系豪华汽车品牌相继发布了它们第三季度的财务报告。报告揭示了一个共同的趋势:这三家车企的业绩均出现了下滑。具体而言,梅赛德斯-奔驰的净利润为17.19亿欧元,与去年同期相比下降了53.8%;宝马的净利润则降至4.76亿欧元,同比降幅高达83.8%;奥迪的利润更是大幅度减少,跌幅超过九成。

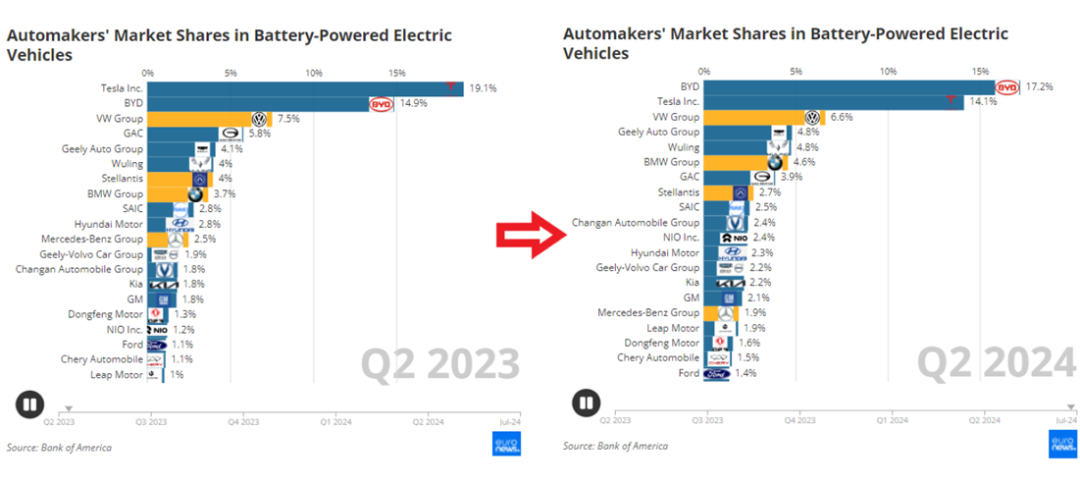

在电动汽车领域,这种下滑趋势尤为明显。根据美国银行最新发布的电动汽车市场跟踪报告,欧洲汽车制造商在过去一年的表现并不理想。Stellantis、大众和梅赛德斯-奔驰等几个主要品牌的市场份额都遭受了显著损失。

具体来看,Stellantis的市场份额在今年7月份大幅下降至2.7%,相较于2023年第二季度的3.6%和去年同期的4.0%,呈现出明显的下降趋势。大众的市场份额也从2023年第二季度的7.5%降低到了6.6%。同样,梅赛德斯-奔驰的市场份额也从去年同期的2.5%减少到了1.9%。

汽车制造商在全球电动汽车市场的市场份额变化

来源:Euronews

在2024年7月至9月的期间内,比亚迪的全球销量实现了38%的同比增长,其全球排名也从去年同期的第8位跃升至第4位,成功超越了福特、现代、本田和日产等传统汽车巨头。

欧洲市场的情况则与比亚迪的强劲表现形成了鲜明对比,其中一个关键原因是电动汽车的高昂价格抑制了消费者的购买意愿。

据美国银行分析,欧洲纯电动汽车增长缓慢的一个重要原因是其总拥有成本相较于内燃机汽车更高。尽管纯电动汽车的运营成本较低,但较高的购买价格以及较大的折旧幅度限制了其更广泛的普及。

在德国这一欧洲市场的关键指标地区,即使考虑到补贴和折扣,纯电动汽车的价格仍然比内燃机汽车高出约20%。因此,德国联邦汽车运输管理局(KBA)的数据显示,今年10月与去年同期相比,电动汽车的注册量减少了4.9%。

数据公司JATO Dynamics在2023年的数据显示,中国制造电动车的平均成本远低于欧洲和美国,仅为后者的一半左右。具体来说,2023年上半年,中国电动车的平均零售价约为3.2万欧元,其中包括了售价不到1万欧元的比亚迪海鸥等车型。而相比之下,欧洲电动车的平均零售价则高达6.6万欧元。大多数正在开发的更便宜车型,其售价约为2万欧元,但最早也要到2025年才会上市。

因此,欧盟认为中国电动汽车制造商,特别是以比亚迪为代表的企业,在过去几年中以欧洲竞争对手难以达到的价格优势赢得了欧洲市场份额。面对中国电动车的强劲竞争,欧盟决定采取保护主义措施,对进口电动车征收额外的关税。

比亚迪在巴黎车展推出“海狮07”

来源:中新社

2.特朗普关税政策即将实施,欧洲汽车行业面临新挑战

随着美国共和党总统候选人特朗普的胜利,欧洲汽车行业所承受的外部压力显著增强。

据《华盛顿邮报》报道,特朗普的关税政策可能触发贸易战,这已成为欧洲“最严峻的经济挑战”。报道指出,特朗普多次威胁要对所有进口商品加征10%至20%的关税,即便是美国的盟友欧洲也难以避免。

由于美国和欧盟之间的双边贸易占全球GDP的40%以上,因此,一旦实施关税,将对双方贸易产生重大影响。其中,汽车关税问题尤为引人关注。

在宾夕法尼亚州的一次竞选集会上,特朗普曾明确表示:

“欧盟听起来很好,很可爱,对吧?那些欧洲小国都团结在一起。”

“但他们不购买我们的汽车,不购买我们的农产品。他们在美国销售了数百万辆汽车。不,不,不,他们必须为此付出沉重的代价。”

特朗普的这一表态进一步加剧了欧洲汽车行业对未来贸易环境的担忧。

特朗普向汽车工人发表演讲

来源:Times

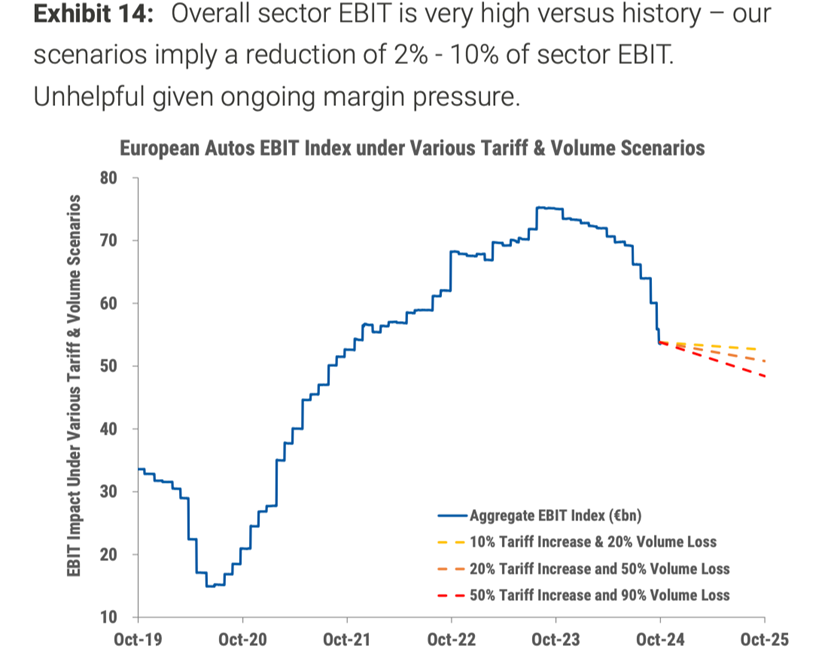

摩根士丹利发布的研报指出,特朗普若当选上台,可能会提升欧盟车辆出口至美国所面临的关税风险,其中德国车企将承受最大的冲击。据该研报分析,若对美出口关税增加10个百分点,奔驰和宝马的收益将可能下降1.3%至3%,具体降幅取决于需求弹性的假设。

研报进一步指出,若约有100万辆欧洲制造的车辆在向美国出口时面临更高的关税,这将可能导致欧洲汽车制造商的销量目标无法实现,并引发收益预期的下滑。同时,研报还估算,关税上升对销量的影响可能会使欧洲主要车企的息税前利润(EBIT)减少2%至10%,并可能进一步加剧原始设备制造商(OEM)的利润调整压力。

加征关税对欧洲主要车企的EBIT的影响

来源:摩根士丹利

政府方面表示,“将持续坚决维护市场秩序,即便这可能带来欧洲与美国之间价值链的破裂风险。”相关发言人强调:“我们正步入一个关税战频发的时代。”

他同时发出警告,欧洲有可能因美国当选总统特朗普的经济政策而分裂,并可能同时陷入与美国和中国的双重贸易冲突中。

与此同时,中国和欧盟对于美国作为主要出口国加征关税的担忧日益加剧,这促使双方加强了彼此间的紧密联系。

德国智库墨卡托中国研究中心首席经济学家曾林(Max Zenglein)在采访中表示,“面对与美国的贸易摩擦可能加剧,中国和欧盟都有可能需要达成协议,或至少防止局势进一步恶化。”

美国乔治城大学新兴技术治理学教授麦卡锡(Mark MacCarthy)也指出,目前“协议的形式正在逐渐清晰——中国就电动车在欧洲的最低价格达成协议,以争取降低关税”,并且“中欧双方都有动机限制冲突,防止其蔓延至其他领域”。

在接受德国媒体采访时,朗格提到,随着特朗普重返白宫,欧盟必须重新评估并调整其竞争政策,“在有关中国电动汽车关税的争端中,双方有望达成协议。”他还认为,欧委会主席冯德莱恩提出的“去风险化”策略,如果仅仅针对中国,则显得过于片面。

欧洲议会贸易委员会主席贝恩德·兰格(Bernd Lange)

来源:Facebook

针对朔尔茨反对欧盟对中国电动汽车加征关税的立场,朗格表达了以下观点:

首先,德国汽车制造商在中国拥有广阔的市场空间。如果欧洲对中国电动汽车实施加税措施,很可能引发中国的强烈反制,这将直接冲击到德国车企在中国市场的地位。因此,从经济利益和市场竞争的角度考虑,欧盟应谨慎对待对中国电动汽车的关税政策。

其次,朗格指出特朗普的经济政策理念倾向于封锁市场,他通过征收高达100%的关税来将中国产品排除在市场之外。但朗格强调,“欧盟并不会采取这样的做法,我们的目标是实现公平竞争”。这意味着欧盟在贸易政策上更倾向于通过对话和协商来解决问题,而不是简单地采取单边主义措施。

综上所述,朗格的观点体现了欧盟在贸易政策上的审慎态度和寻求公平竞争的决心,同时也反映了德国车企对中国市场的重视和对自由贸易原则的坚持。

3.合作共赢:中欧汽车产业的未来之路

中国世界贸易组织研究会副会长霍建国近日在接受《环球时报》记者采访时表示,尽管欧盟方面表达了尽快与中国达成协议的意愿,但中方应保持警惕,留意欧盟可能隐藏的动机。

《金融时报》此前报道称,欧盟正计划以提供补贴为条件,迫使中国企业将汽车电池等关键技术的知识产权转让给欧洲企业。对此,霍建国指出,这种强制技术转让的做法不应成为中欧谈判的内容。欧洲若希望获取先进技术,应通过正常的技术交流和合作来实现,而企业之间的技术转让应基于自愿原则,并遵循合作协议,不能采取强迫手段。

被誉为“汽车教父”的德国著名汽车经济专家费迪南德·杜登霍夫在接受《今日中国》采访时也表达了对中欧汽车产业合作的看法。他认为,中国汽车制造商在多个方面已经超越了德国品牌,此时对中国电动汽车加征关税无异于“自取其辱”。

杜登霍夫指出,中国电动汽车在成本和价格上具有天然优势,市场竞争力更强,市场天平自然向中国企业倾斜。然而,如果德国汽车制造商能够与中国企业开展合作,将能从中国的竞争优势中受益,特别是在电池领域。他强调,全球汽车市场潜力巨大,为两国汽车制造商提供了广阔的发展机遇。因此,双方应摒弃零和思维,拒绝“脱钩”,加强在汽车领域的合作。

此外,欧洲仍具有竞争力的车企,如德国大众和宝马公司的负责人,也普遍认为加税是陷阱,将加剧欧洲汽车制造商的技术落后。他们呼吁中欧双方加强合作,共同应对全球汽车市场的挑战。

综上所述,合作共赢已成为中欧汽车产业未来发展的必然选择。双方应携手并进,共同推动汽车产业的技术创新和市场繁荣。