固态电池风口临近?一图总览中国固态电池产业链分布

过去几年,动力电池的技术突飞猛进,但安全隐患和里程焦虑仍然是其难以摆脱的“魔咒”。与此同时,固态电池在争论和质疑声中成为行业新宠,随着各路巨头的入场,固态电池的未来也渐渐明朗。

何为固态电池?

固态电池听着玄乎,用传统的液态锂电池来理解也就简单了,因为它们的工作原理是相同的。传统的液态锂电池也被科学家们形象地称为“摇椅式电池”。摇椅的两端为电池的正负两极,中间为液态电解质和隔膜,而锂离子就好比“运动员”,运动员在摇椅的两端来回奔跑,电池的充放电过程便完成了。

到了固态电池上,“运动员”还是在正负极两端来回奔跑,区别在于运动场所从液态电解质换成了固态的电解质。另外固态电解质还担当了分隔正负极的角色,也就是起到了隔膜的作用,所以说固态电池不再需要隔膜。

单从组成结构上看,固态电池更简单。

电解质有哪些分类?

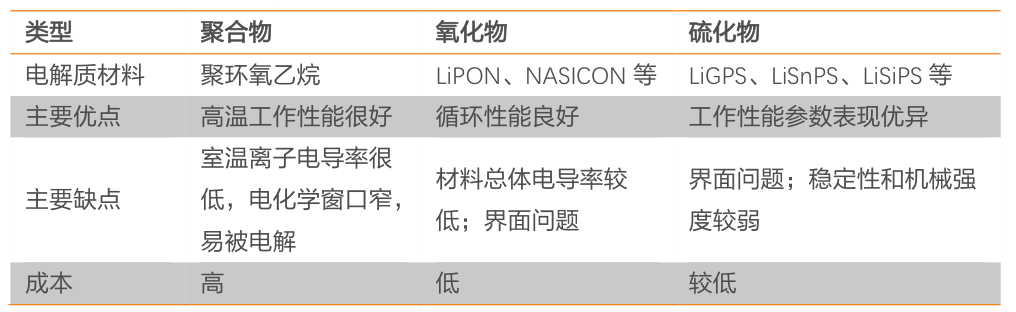

按照电解质材料的选择,固态电池可以分为聚合物、氧化物、硫化物三种体系电解质。

其中,聚合物电解质属于有机电解质,氧化物与硫化物属于无机陶瓷电解质;按照正负极材料的不同,固态电池还可以分为固态锂离子电池(沿用当前锂离子电池材料体系,如石墨+硅碳负极、三元正极等)和固态锂金属电池(以金属锂为负极)。

对比锂电池有哪些优势?

固态电池相比液态电池,优势主要体现在安全性和能量密度。

先说关注度最高的的安全问题。如今电动汽车的发展势头强劲,电动车的销量也屡创新高,但是电池的安全隐患一直是悬在电动汽车头上的“达摩克利斯之剑”。

实际上电动车的安全隐患,要算在液态锂电池头上。一旦电池受到挤压、冲击,就会导致隔膜破裂,造成正负极短路,同时锂电池内部产生大量热量,加上液态电解质里易燃的有机溶剂,结果就是电池起火甚至爆炸。

一直以来车企和动力电池企业都在竭尽全力的提升电池安全性能。比如在电解液中添加阻燃剂;优化BMS热管理系统;采用高强度、耐高温的电池隔膜,可惜治标不治本。

但固态电池是有望彻底解决安全问题的。首先,固态电池的正负极不容易发生短路现象。其次,固态电解质不仅不可燃、不挥发甚至还能耐高温,电池在遇到同样极端情况下不会发生起火、爆炸。

再来说说电池的能量密度,也就是里程焦虑问题。虽然主流电动车的续航里程都能达到500 km以上,高端车型甚至超700 km。但实际使用过程中,这个续航是要打个折扣的(即所谓的工况里程),并且,跟燃油车不同的是,大多数电动车车主不会把车开到电量剩余10%的时候去充电。

解决里程焦虑基本只能靠堆电池的能量密度。根据《节能与新能源汽车技术路线图》,2025年动力电池的能量密度目标为400Wh/kg,2030年目标为500Wh/kg。想达到2030年的目标,现有液态锂电池技术路线恐难担大任,光是350Wh/kg的能量密度天花板就很难打破,但是固态电池能量密度能轻松超越350Wh/kg。

固态电池在行业中发展趋势如何?

电池成为新能源汽车企业获得市场优势的关键。在众多电池技术的研发中,固态电池尤其受到全球范围的广泛关注。丰田、宝马、大众、三星等巨头企业都投入了大量资金用于固态电池研究,以期早日获得突破。当前,固态电池技术研发已经被推上了潮头浪尖。目前全球共有53家企业在布局研发固态电池,预计到2025年开始小批量进入市场,将成为电动汽车取代燃油汽车的制胜利器。在市场需求方面,据预测,到2030年,全球固态电池需求有望达到500GWh,按照专家保守估计,将形成三千亿元以上的市场规模。

根据国务院办公厅2020年印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,国家计划到2025年把新能源汽车的销量推高到占据新车总销量的20%左右,并在“新能源汽车核心技术攻关工程”中明确要求“加快固态动力电池技术研发及产业化”。

综合锂电池技术的发展路径、我国各类规划、以及各企业固态电池布局来看,固态电池行业的发展将成为大势所趋。未来,我国固态电池行业的相关技术将不断进步,固态电池也将呈现更高的能量密度,更优秀的安全性以及更低的成本,其实现规模化生产和商业化发展的时日已并不遥远。

(来源:新能源和储能)